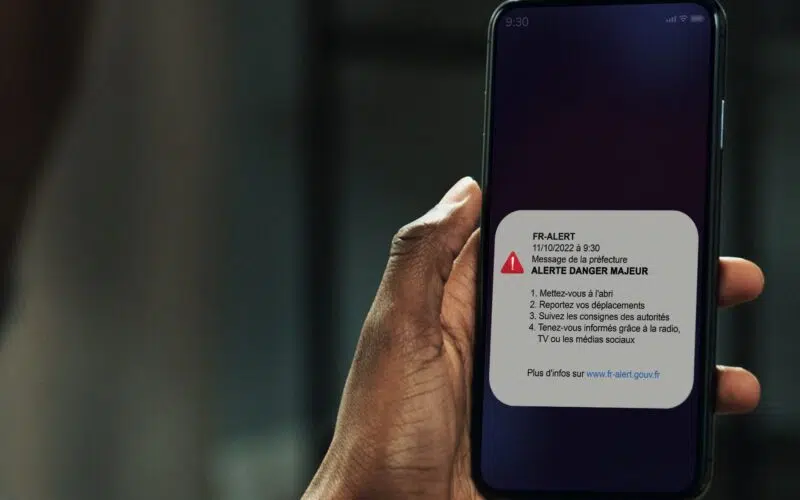

Incendie industriel, inondation soudaine, aléa météo violent, menace de sécurité publique : en quelques secondes, des milliers de téléphones peuvent être alertés dans une zone donnée.

Jusqu’à récemment, la France comptait surtout sur un réseau de sirènes largement hérité de l’après-guerre. Mal implantées au regard des risques actuels, difficilement audibles en ville et très mal comprises du public, elles ne pouvaient plus constituer l’ossature de l’alerte à la population.

L’État avait bien tenté de moderniser le dispositif avec l’application SAIP mobile, lancée en urgence avant l’Euro 2016. Mais cette appli, incapable d’alerter de façon fiable et en temps réel lors d’événements graves, a été abandonnée après plusieurs ratés très médiatisés.

Le déclic vient de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, en 2019, combiné à une directive européenne de 2018 imposant à chaque État membre de se doter d’un système d’alerte sur mobile. Le projet FR-Alert est officiellement lancé en 2020, avec un objectif clair : alerter vite, bien, et sans demander à la population de s’inscrire quelque part.

FR-Alert en pratique : deux technologies, un même réflexe

FR-Alert repose sur une idée forte : toucher tous les téléphones présents dans une zone, sans inscription ni application à installer. Pour cela, le système combine deux technologies :

- Le “cell broadcast”, qui diffuse un message unique via les antennes 4G/5G, sur un canal dédié. Le message s’affiche en plein écran, même si le téléphone est verrouillé, accompagné d’un son spécifique. Il n’est pas soumis à la saturation des réseaux et peut toucher simultanément un très grand nombre de personnes.

- Les SMS géolocalisés, envoyés aux cartes SIM présentes dans la zone ciblée, y compris sur les réseaux 2G et 3G. Ils complètent utilement le cell broadcast, notamment en zones rurales ou là où la couverture haut débit est imparfaite, mais restent plus sensibles aux phénomènes de congestion en cas de forte affluence.

Les préfets ou pour les crises nationales le Premier ministre choisissent la ou les technologies à utiliser selon le type de risque, la rapidité de la menace et les caractéristiques du territoire.

Un outil désormais central, mais encore mal connu

Sur le terrain, FR-Alert est devenu en seulement trois ans le principal vecteur d’alerte de l’État. Selon la Cour des comptes, le système avait déjà été déclenché 66 fois pour des alertes réelles et près de 300 fois lors d’exercices au 12 juin 2025. Les préfectures se disent globalement satisfaites : la prise en main est jugée simple, les messages peuvent être envoyés très rapidement et la personnalisation (description du danger, consignes de protection) s’est améliorée grâce à une bibliothèque de messages types, enrichie au fil des retours d’expérience.

Le dispositif couvre aujourd’hui quasi tout le territoire national, même si le déploiement a connu des retards et reste parfois partiel dans certains territoires ultramarins, où les réseaux sont plus hétérogènes et les opérateurs plus nombreux.

Pourtant, paradoxe : une grande partie du public ne sait pas vraiment ce qu’est FR-Alert. Beaucoup découvrent le système… au moment où leur téléphone se met à hurler. La Cour recommande d’intensifier les tests visibles du public, par exemple à dates fixes, sur le modèle des essais mensuels des sirènes, afin que ce type d’alerte devienne un réflexe connu et compris.

Des fragilités derrière la vitrine

Sur le papier, FR-Alert coche plusieurs cases rassurantes : budget globalement tenu (environ 50 millions d’euros, dont une large part financée par le plan de relance européen), mise en service dans le calendrier imposé par l’Union européenne, couverture quasi générale du territoire.

Mais la Cour met en avant des faiblesses structurelles :

- Un pilotage de projet insuffisamment formalisé : pas d’instance stratégique forte avant 2024, rôles des différentes entités mal clarifiés, décisions importantes (comme certains choix techniques outre-mer) prises sans véritable arbitrage de haut niveau.

- Un recours massif à des prestataires extérieurs, sur des marchés parfois mal cadrés, qui rend le contrôle précis des prestations et des coûts difficile.

- Un suivi financier et contractuel peu outillé, alors même que FR-Alert est un outil critique de sécurité civile.

S’y ajoute une fragilité plus technique : la dépendance au réseau mobile. Le choix de raccorder le réseau modernisé des sirènes à ce même réseau, en abandonnant l’ancienne infrastructure dédiée, fait que FR-Alert et les sirènes reposent désormais sur la même colonne vertébrale. En cas de panne majeure ou d’attaque ciblée sur les réseaux mobiles, plusieurs canaux d’alerte pourraient être affectés simultanément.

De la phase “projet” au service public durable

Pour la Cour des comptes, l’enjeu des prochaines années est de sortir FR-Alert de la logique de “projet d’urgence” pour en faire un service public numérique pleinement stabilisé.

Cela passe par plusieurs chantiers : clarifier définitivement qui pilote quoi, sécuriser la maintenance et l’évolution de la plateforme, renforcer la robustesse des réseaux sur lesquels elle s’appuie, mais aussi et peut-être surtout mieux expliquer FR-Alert aux citoyens.

Fr-Alert est très mal utilisé pour le moment. Beaucoup de tests (362 exercices pour 82 évènements réels) ; et dans certains cas des déclenchements qui ne sont pas faits.

Dans mon département Fr-Alert n’a pas été déclenché sur mon secteur pour des inondations l’année dernière (vu au JT) alors que quelques km plus loin ça a été déclenché. Pas plus tard que cet été, Météo France avait émis une alerte Rouge Canicule et pas de déclenchement de Fr-Alert. A quoi bon avoir ce dispositif d’alerte, si même dans des situations d’urgences il n’est pas utilisé ?!